结果在公众号的表现不错,而转发到小红书数据更是尤其好,引起了不少讨论。但更有意思的是,似乎没有一个人怀疑这是AI写的。

所以今天写一篇详细的教程,说说我是怎么构建这个自动化写作工作流的。

之前的痛点

其实我很早就在写作过程中融入AI辅助的流程了。

但问题是…我写过和做过的东西分散在不同的工具中,很零散,很懒得整理。

所以很长一段时间以来,我的做法都是:每次都自己选些材料作为AI辅助协作的Context。

包括:

-

为这次写作收集到的资料 -

“我”是谁的个人信息 -

我写过的相关文章 -

我的语言风格和写作习惯

每次写文章都要这么准备一遍,真的太烦了。

而且还有个更大的问题:AI经常”自作主张”。

你让它写文章,它直接给你生成一篇。你要的是”先讨论选题,再写”,但它跳过了讨论环节。

你想要它基于真实数据写,它却编造数据。

你想要它像你本人说话,它却一股AI腔。

这种”不可控”的感觉,让我很不爽。

下决心整理

所以我终于下定决心,把和AI写作的工作流程、个人信息、写过的内容等等都梳理一遍,和AI配合得更好。

然后幸运地发现…其实也没那多需要整理的。

虽然写过、做过的东西不少,但真正让自己满意的,值得投喂给AI参考的,其实就那么点。

所以…干起来还挺简单的。

而效果还真比自己想象的好。

核心架构:两层判断机制

整个工作流的核心,是一个两层判断机制。

第一层:工作区判断

AI先判断你的任务属于哪个工作区:

-

公众号写作? -

视频创作? -

Prompt梳理? -

还是其他?

每个工作区有不同的CLAUDE.md,规则不同。

比如,公众号写作需要配图,视频创作不需要。你不能用公众号的规则去处理视频创作任务。

第二层:任务类型判断

确定工作区后,AI再判断具体任务类型:

-

A. 新写作任务(有完整brief) -

B. 新写作任务(无brief只有需求) -

C. 修改已有文章 -

D. 文章审校/降AI味 -

E. 快速咨询

不同任务类型,走不同的流程。

比如,新写作任务需要完整9步流程;而修改已有文章只需要”读取原文 → 理解需求 → 修改”。

为什么要两层判断?

因为这样AI就不会”瞎猜”了。

它知道自己在哪个工作区,知道该走哪些步骤,知道哪些步骤可以灵活调整,哪些核心原则不能妥协。

流程可预测,协作就高效。

公众号写作的9步流程

以公众号写作为例,完整流程是9步。

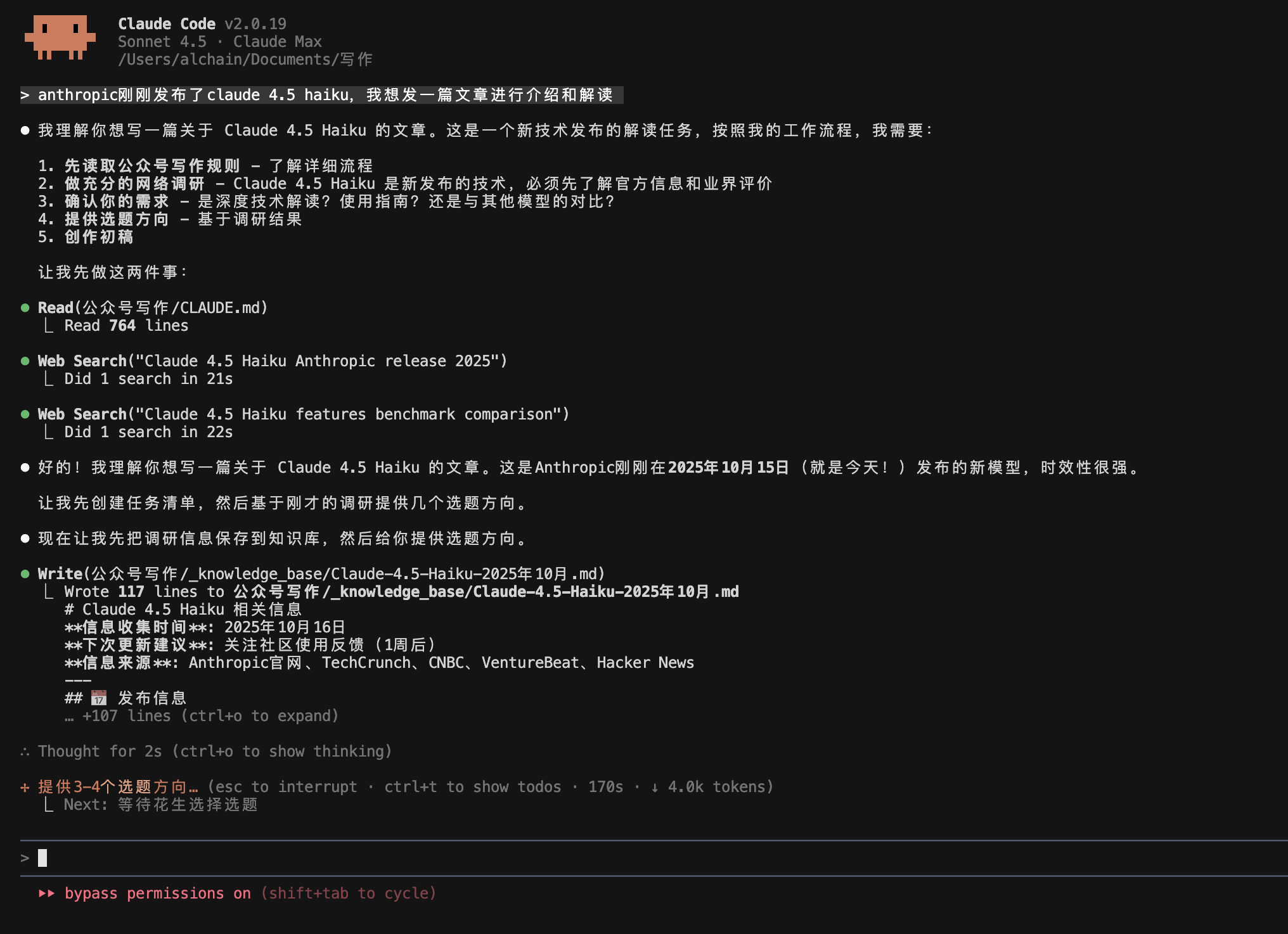

Step 1: 理解需求 & 保存Brief

收到写作需求后,AI先保存brief到 _briefs/ 文件夹。

文件名格式:项目名-商单brief.md

这样方便后续查阅。

Step 2: 信息搜索与知识管理 ⭐

如果涉及新产品、新技术,这一步是必做的。

AI会多渠道搜索:

-

官方信息 -

科技媒体报道(TechCrunch、The Verge等) -

社区讨论(Reddit、Hacker News等) -

竞品对比

搜索完后,保存到 _knowledge_base/ 文件夹。

文件名格式:主题-时间.md

必须包含:信息收集时间、信息来源、下次更新建议。

为什么要这么做?

因为AI的训练数据不是最新的。如果不强制搜索,它可能会用过时的信息。

比如,它的训练数据可能停留在2024年初,不知道Claude 4.5、GPT-4o这些新模型的特性。

所以,搜索验证 > 一切。

Step 3: 选题讨论 ⭐ 必做

重点来了:不要直接写文章!先讨论选题!

AI会提供3-4个选题方向,每个包含:

-

标题(吸引人的) -

核心角度 -

工作量评估(⭐评级) -

优势和劣势 -

是否需要真实测试

每个选题还附带大纲(3-7个大标题 + 预计字数分配)。

然后,等我选择。

AI不会假设我会选哪个,也不会自己决定。

为什么这一步很重要?

因为这避免了”方向错误”。

如果AI直接写,写了一半发现不是我想要的,那就浪费了大量时间。

而且,这一步让我有掌控感。我知道AI在想什么,我可以及时纠正方向。

Step 4: 创建协作文档(如需测试/配图)

如果选题需要真实测试或配图,AI会创建协作文档到 _协作文档/ 文件夹。

包含:

-

测试任务清单(详细步骤、统一Prompt、数据记录表格) -

配图需求清单(必需配图 + 可选配图,带checkbox) -

时间和成本预估 -

协作检查清单

这样我清楚知道自己要做什么,AI也清楚知道要等待什么数据。

Step 5: 学习我的风格

AI会阅读:

-

/写作参考/ 中的风格指南 -

本文件夹或历史存档中至少2-3篇我的文章

提取:开头方式、结构偏好、语言特征、金句风格。

Step 5.5: 使用个人素材库 ⭐

这一步是降AI味的核心。

AI会从我的个人素材库中搜索真实的经历、观点、案例。

方法A:直接搜索原始数据(推荐)

AI用Grep工具在 全部即刻动态.csv 中搜索关键词。

比如,写高德扫街榜文章,就搜索”高德|扫街榜”,找到我的真实吐槽。

方法B:查看已提炼素材

如果是常见主题(AI编程工具、产品开发等),AI会打开主题索引,查看已整理的素材文件。

典型使用场景:

-

文章开头:用真实经历引入 -

观点支撑:用真实评价增强可信度 -

案例展示:用真实项目案例 -

结尾思考:用个人洞察升华主题

注意:所有素材都是真实的,不能编造或夸大。而且要改写成长文逻辑,不能直接复制粘贴。

Step 6: 等待我提供测试数据

如果需要真实测试,AI会等我完成测试任务、接收数据和配图。

然后才开始写作。

Step 7: 创作初稿

基于真实数据写作,保持”实践+落地”调性,加入具体案例,自然融入我的经验和视角。

初稿可以不完美,重点是把内容写出来。审校环节会系统化优化。

Step 7.5: 风格转换实验(可选)

这一步是实验性的,不强制。

AI可以尝试用不同写作者的语言风格重新表达,比如Keso、和菜头、梁宁、张小龙、PG等。

核心原则:

-

只借鉴语言风格(句式、节奏、思维方式) -

禁止使用原话(不引用别人的金句) -

禁止用他人经历(”我”始终是花生,所有经历都是我的)

Step 8: 三遍审校(降AI味)⭐

这是整个流程中最关键的一步。

第一遍:内容审校(逻辑、事实、结构)

检查:

-

事实准确?(数据、时间、产品名称) -

逻辑清晰?(前后无矛盾) -

结构合理?(无跑题) -

无编造?(所有数据和案例都真实)

第二遍:风格审校(AI味降重)

这一遍的目标是去掉AI味,增加人味。

检查:

-

删除套话:“在当今时代”、“综上所述”、“值得注意的是” -

拆解AI句式:”不是…而是…”连续出现 -

替换书面词汇:”显著提升”→具体数字,“充分利用”→”用好” -

改成口语化:”进行操作”→直接用动词 -

加入真实细节:抽象表达→具体数字/案例 -

加入个人态度:中立客观→明确观点

常见改写:

第三遍:细节打磨(标点、排版、节奏)

检查:

-

句子长度合适?(15-25字为主,不超过30字) -

段落不太长?(手机屏幕3-5行) -

标点自然?(多用句号,少用逗号连接长句) -

节奏有变化?(快慢结合)

大声朗读,感受节奏。找出超过30字的长句,拆短。

Step 9: 文章配图 ⭐

如果需要配图,AI会:

-

分析文章,确定配图需求(推荐5-8张) -

创建图片文件夹:images/文章主题/ -

获取/生成图片(公共领域 → AI生成 → 免费图库 → 截图) -

在Markdown插入图片(使用绝对路径) -

验证图片显示

图片来源优先级:

-

公共领域作品(Wikimedia Commons) -

AI生成(火山引擎API) -

免费图库(Unsplash、Pexels) -

截图/官方素材(需注明来源)

7个关键要点

除了9步流程,还有7个关键要点,贯穿整个协作过程。

1. Think Aloud透明化思考

AI每次做决策时,都要说明思考过程。

✅ “我认为这个标题可以从X和Y两个角度考虑…” ✅ “对比了这三种方案后,我觉得方案A更适合,因为…” ✅ “我不确定这个技术细节,让我先搜索一下…”

❌ 不要直接给出答案而不说明思考过程

为什么要这样?

因为这样我可以看到AI的思考过程,及时纠正方向。

不然AI就是个黑盒,我不知道它在想什么。

2. 调研先行

处理新概念、新技术、新方法时,AI必须先做充分网络调研。

什么时候必须搜索:

-

涉及新概念/新方法 -

涉及2024-2025年的新技术、新工具 -

需要业界最佳实践 -

不确定的技术细节或专业术语

信息源优先级:

-

✅ 优先:权威科技媒体(TechCrunch、The Verge)、社区论坛(Reddit、Hacker News)、官方文档 -

❌ 忽略:知乎、百度2025年之前的信息

3. 选题讨论必做

不要直接写文章!先讨论选题!

这避免了方向错误造成的大量返工。

4. 个人素材库降AI味

用真实经历、观点、案例替代AI腔。

这是降AI味的核心。

5. 三遍审校机制

系统化降低AI检测率至30%以下。

内容审校 → 风格审校 → 细节打磨。

6. 文章配图流程

直接完成配图,不要只写配图指南。

7. 协作文档

明确分工,让我知道需要配合什么。

为什么这个流程效果好?

总结一下,这个工作流效果好,核心在于三点:

1. 结构化

两层判断 + 9步流程,AI不会”瞎猜”。

它知道自己在哪个工作区,知道该走哪些步骤。

流程可预测,协作就高效。

2. 透明化

Think Aloud + 选题讨论,我有掌控感。

我可以看到AI的思考过程,及时纠正方向。

3. 真实化

强制调研 + 个人素材库 + 三遍审校,降AI味。

文章有真实感、有温度,读起来像我本人在说话。

最重要的设计理念

说完了流程和要点,我想强调一个最重要的设计理念:

流程是指南,不是教条;核心原则不可妥协。

什么意思?

流程可以灵活调整:

-

如果我明确要求跳过某步骤,AI可以遵循(但会提醒风险) -

如果任务特别简单/紧急,AI可以直接执行 -

如果上下文已包含所需信息,AI不会重复操作

但核心原则不能妥协:

-

❌ 绝不编造数据 -

❌ 绝不使用过时信息 -

❌ 绝不省略Think Aloud -

❌ 绝不跳过用户确认(重要决策)

这种”灵活性 vs 核心原则”的平衡,是这个工作流的精髓。

既保证质量(核心原则),又提高效率(灵活调整)。

实际效果如何?

回到开头那个例子。

我用这个工作流,让Claude Code帮我写了一篇3000多字的文章。

整个过程:

-

AI先搜索了相关资料,保存到知识库 -

提供了4个选题方向,我选了其中一个 -

AI从我的即刻动态中搜索了相关素材,找到我的真实观点 -

创作初稿 -

三遍审校,删套话、改句式、加真实细节 -

完成

结果?

小红书数据不错,引起了讨论,但没有任何一个人怀疑这是AI写的。

但这里有个重要的点要说清楚:

虽然这篇文章100%由AI写完,但:

-

写什么主题 – 我决定的 -

我的观点是什么 – 我决定的 -

想表达什么 – 我决定的 -

AI用的素材 – 都是我自己写的即刻内容

所以,效果好,文风像我,这并不奇怪。

写作的某些部分,应该由自己掌控,做自我表达。

只是把麻烦的、自己不想做的事(比如扩写、润色、结构组织)交给AI。

为什么没人发现?

因为:

-

文章有真实案例(从我的即刻动态中提取) -

语言风格像我(三遍审校去掉了AI腔) -

观点和态度明确(不是中立客观的AI腔) -

细节真实(具体数字、具体场景)

这就是这个工作流的价值。

如何开始搭建自己的工作流?

如果你也想搭建类似的工作流,我的建议是:

第一步:理解核心原理

先理解为什么要这么做:

-

为什么要两层判断?(避免AI误判) -

为什么要Think Aloud?(协作透明化) -

为什么要强制调研?(信息准确性) -

为什么要选题讨论?(避免方向错误)

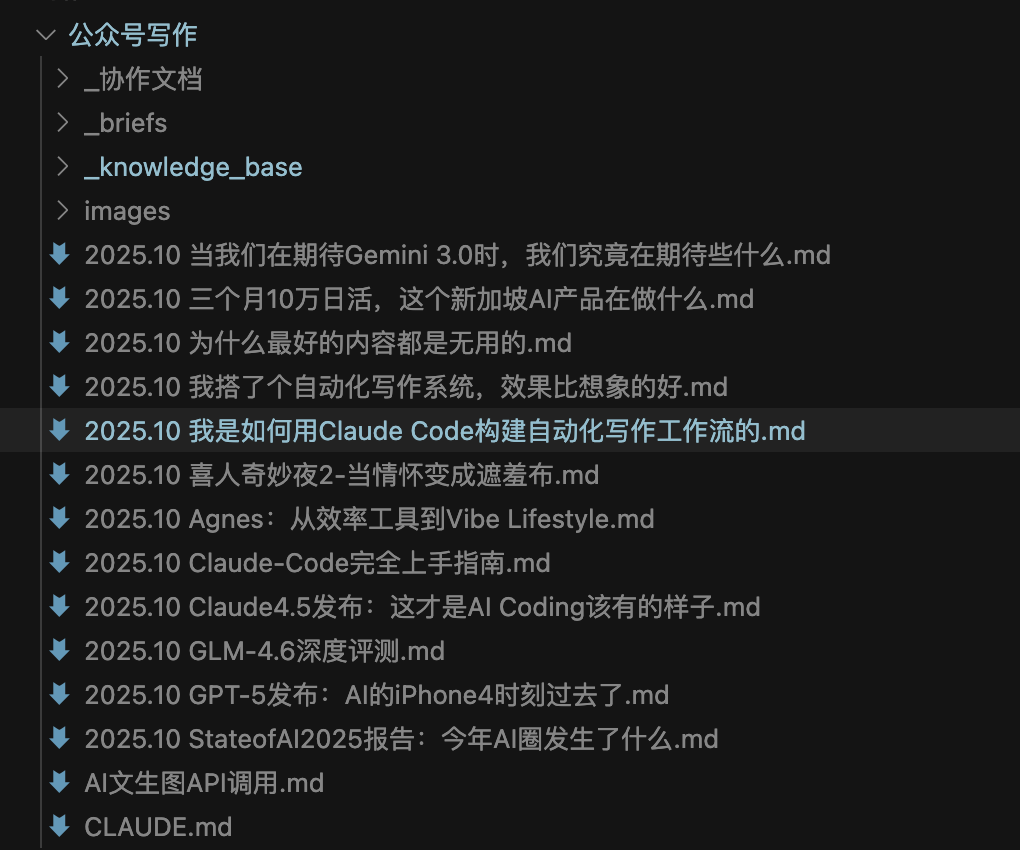

第二步:搭建自己的CLAUDE.md

创建规则文档:

-

根目录CLAUDE.md(总纲:协作方式、任务路由、信息搜索规范) -

子文件夹CLAUDE.md(具体流程:公众号写作、视频创作等) -

个人素材库(真实经历、观点、案例) -

风格指南(语言特征、审校checklist)

第三步:积累个人素材

这是降AI味的核心。

把你的真实经历、观点、案例整理出来。

不需要很多,真正值得投喂给AI参考的,其实就那么点。

第四步:迭代优化

每次协作后,反思哪里可以改进。

更新CLAUDE.md,记录迭代。

完善审校机制。

可复制的部分 vs 不可复制的部分

可复制的部分:

-

两层判断机制(任何领域都适用) -

信息搜索规范(确保准确性) -

Think Aloud透明化(增强协作) -

三遍审校机制(降AI味)

不可复制的部分:

-

个人素材库(需要你自己积累) -

风格特征(每个人的风格不同) -

行业知识(需要你自己的专业经验)

所以,如果你想搭建类似的工作流,可以直接复用”可复制的部分”,但”不可复制的部分”需要你自己积累。

最后

Claude Code是最好的自动化写作agent。

但前提是,你得给它明确的规则、真实的素材、清晰的反馈。

这个工作流,就是我给它的”规则书”。

而效果?

你看这篇文章,就知道了。

<

暂无评论内容