AI Engineering: Building Applications with Foundation Models 抢先读

1. Why:为什么我们需要这本书?

1.1 AI 时代的新挑战

当 ChatGPT 刷爆朋友圈,整个科技圈都炸了。有人惊叹 AI 要取代程序员了,有人半信半疑,还有人立刻动手做了个小应用。然而,当大家都在惊叹、怀疑、尝试时,一个更深层的问题浮现出来:”如果 AI 真的这么强,我们该如何构建它、评估它,让它可控、可靠、可持续?”

1.2 从”能用”到”好用”的跨越

在人人都能调用模型、几行代码就能做出一个 AI 应用的今天,真正的挑战不再是”能不能用 AI”,而是”如何做出有质量的 AI 系统”。当模型能力不断突破,新的工程问题也随之而来:如何评估应用质量、解决模型幻觉、选择合适的技术方案、平衡性能与成本等。

这些问题都不是算法层面的问题,而是工程问题。这正是《AI Engineering》这本书诞生的起点。

2. What:这本书的核心特色是什么?

2.1 业界认可的权威之作

《AI Engineering》自发布以来即成为 O’Reilly 平台上阅读量最高的书籍,在 Goodreads 上获得了众多积极评价,成为开发者与研究者口口相传的实战圣经。该书被视为 AI 工程领域的必读之作,目前正在被翻译成中文、法语、日语、韩语、波兰语和俄语等多种语言。

2.2 直面现实挑战的系统性思考

作者 Chip Huyen 在书中直面 AI 带来的现实挑战,抛出了一连串关键问题:

-

• 我是否应该构建这个 AI 应用? -

• 如何评估我的应用?能否用 AI 来评 AI? -

• 幻觉(hallucination)从何而来?如何检测与缓解? -

• 提示工程的最佳实践是什么? -

• 为什么 RAG 有效?有哪些实施策略? -

• 智能体(agent)如何构建与评估? -

• 什么时候该微调,什么时候不该? -

• 如何让模型更快、更便宜、更安全? -

• 如何建立反馈循环,让系统持续进化?

2.3 原则导向的实用方法论

作者并不试图给出这些问题的唯一答案,而是通过一步步的操作过程,教你如何系统地思考与选择,从而在不同解决方案之间做出理性的权衡。正如她在书中所写的:”工具在变,原则不变。真正重要的,是你如何理解问题、定义目标,并让系统持续改进。”

2.4 丰富的内容体系

本书内容丰富且系统,语言风格实用,面向那些正在和 AI 真正打交道的人。O’Reilly 将其定义为中高级内容水平,适合有一定基础的技术人员深入学习。

2.5 书籍核心内容深度解析

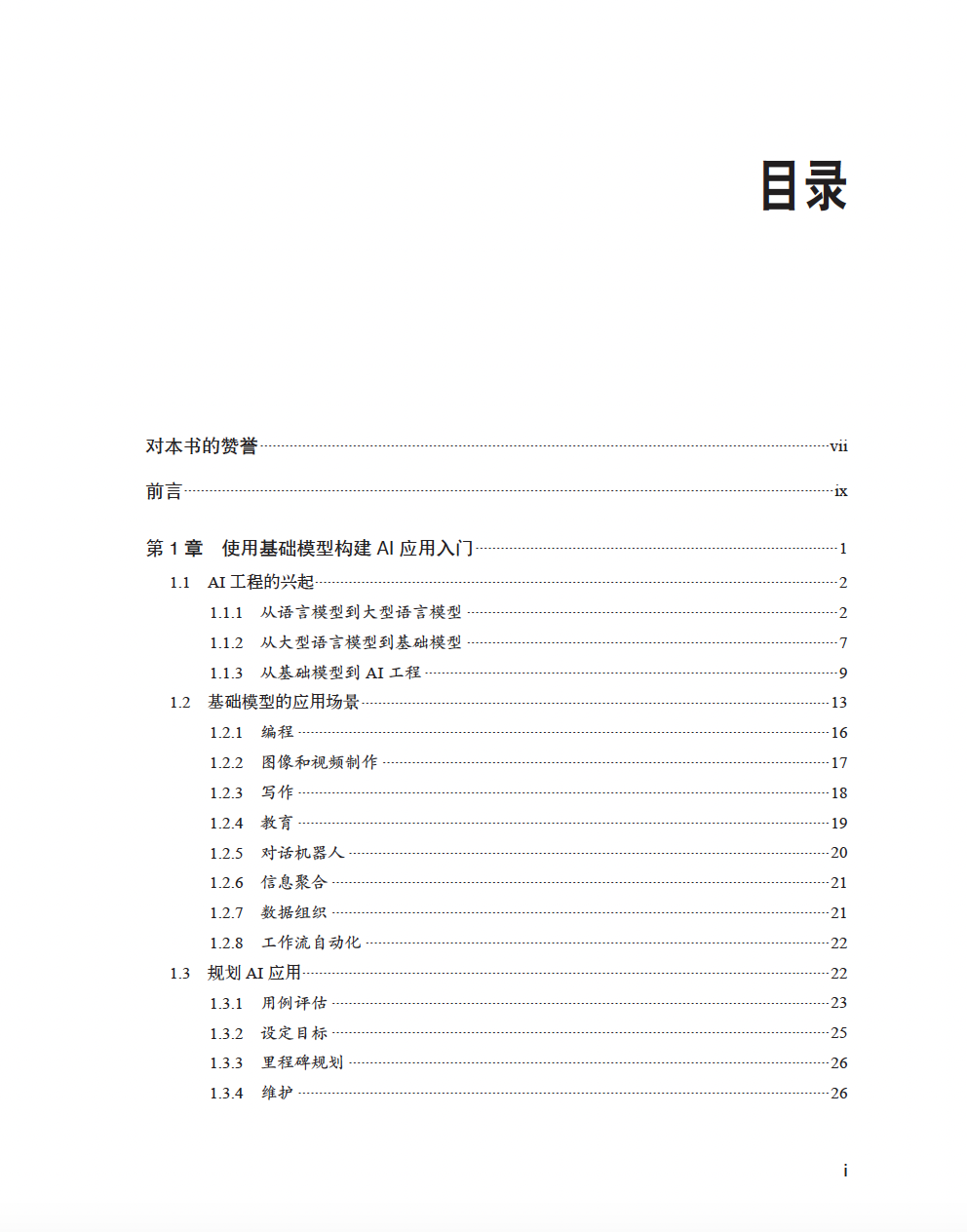

2.5.1 全书架构与技术体系

![图片[8]-好书《AI Engineering》 抢先读-AI Spot](https://www.aispot.com.cn/wp-content/uploads/2025/10/1760996546-32f87cd3cfae1aa77b1ae78e5f4a45db.png)

AIE 架构图

2.5.2 核心技术主题覆盖

本书深入探讨了 AI 工程的关键技术领域:

基础模型适配技术:

-

• 提示工程(Prompt Engineering):从零样本到少样本学习,系统提示与用户提示的设计原则; -

• 检索增强生成(RAG):深入解析 RAG 的工作原理和实施策略; -

• 模型微调(Fine-tuning):参数高效微调技术,包括 LoRA 等方法; -

• 智能体(Agents):智能体的构建、评估和部署策略; -

• 数据集工程:数据质量验证、去重和标注策略;

评估与质量保证:

-

• AI 评估 AI:快速发展的 AI-as-a-Judge 方法; -

• 幻觉检测与缓解:系统性的幻觉问题解决方案; -

• 模型性能评估:包括困惑度(Perplexity)、交叉熵等语言建模指标;

系统优化与部署:

-

• 延迟与成本优化:基础模型服务的瓶颈分析和解决方案; -

• 模型选择策略:如何选择合适的模型、数据集和评估基准; -

• 安全与防护:防御性提示工程、越狱攻击防护和信息提取安全;

2.5.3 实际案例与应用场景

书中涵盖了丰富的实际应用场景:

编程与开发:

-

• 代码生成和自动化编程 -

• 开发工具集成和工作流优化

内容创作与媒体:

-

• 图像和视频生成 -

• 写作辅助和内容优化 -

• 教育内容个性化

企业应用:

-

• 对话机器人和客户服务 -

• 信息聚合和知识管理 -

• 数据组织和工作流自动化

2.5.4 技术深度与实用性平衡

作者特别强调,这不是一本教程书,因此没有大量的代码片段。相反,它专注于 AI 工程的基础原理,而非特定工具或 API。正如作者所说:”工具会很快过时,但基础原理应该持续更长时间。”

2.5.5 与传统机器学习的区别

书中首章专门讨论了传统机器学习工程与 AI 工程的区别:

-

• 传统 ML 工程:更多涉及表格数据标注、特征工程和模型训练 -

• AI 工程:更多涉及提示工程、上下文构建和参数高效微调

这种对比帮助读者理解新兴的 AI 工程学科的独特性和重要性。

3. Who:这本书适合谁阅读?

3.1 核心读者群体

基于书中涵盖的丰富技术内容和实践案例,如果你希望利用基础大模型解决实际问题,那么你就是这本书的读者。主要面向以下专业人士:

-

• AI 工程师:需要构建和优化 AI 应用的技术人员,掌握提示工程、RAG、微调等核心技术 -

• 机器学习工程师:从事模型部署和系统集成的工程师,特别是希望从传统 ML 工程转向基础模型应用的从业者 -

• 数据科学家:希望将模型转化为实际应用的研究人员,关注数据集工程和评估方法 -

• 工程经理:负责 AI 项目管理和团队协调的管理者 -

• 技术产品经理:需要理解 AI 技术能力和限制的产品负责人,了解成本优化和安全防护

3.2 技能水平要求

-

• 入门级读者:书中从基础概念开始,系统介绍 AI 工程的核心原理 -

• 进阶读者:深入的技术主题如 AI-as-a-Judge、参数高效微调等满足高级需求 -

• 跨领域转换:特别适合从传统软件开发或机器学习转向 AI 工程的专业人员

3.3 具体应用场景

如果你正面临以下挑战,这本书将为你提供系统性的解决方案:

-

• 从原型到生产:AI 应用在生产环境中遇到的幻觉、安全、延迟或成本问题 -

• 团队协作优化:建立更系统、高效、可靠的 AI 开发流程和团队协作机制 -

• 企业级应用:利用基础模型提升业务效益,组建专业的 AI 工程团队 -

• 技术决策支持:在模型选择、评估基准、幻觉缓解等方面做出明智的技术决策

3.4 扩展读者群体

除此之外,如果你处在以下情况,这本书依旧可以给你启发:

-

• 工具开发者:希望发现 AI 工程领域的空白地带,定位自己的产品 -

• 研究人员:希望更好地理解 AI 的应用场景 -

• 求职者:希望明确成为 AI 工程师所需的技能 -

• 技术爱好者:任何想深入理解 AI 能力、局限性和行业影响的人

4. How:如何阅读和购买这本书?

4.1 阅读建议

Chip Huyen 在书中非常真诚地提醒读者,有些章节她会深入探讨底层技术原理,如果你觉得部分内容太硬核,也可以直接跳过。因为她更希望你能真正学以致用,而不是被复杂细节卡住。

建议按照以下方式阅读:

-

1. 快速浏览:先通读全书目录,了解整体框架 -

2. 重点精读:根据自己的实际需求,重点阅读相关章节 -

3. 实践验证:结合实际项目,验证书中的方法和原则 -

4. 持续参考:将其作为工作中的参考手册,遇到问题时查阅

4.2 作者简介

Chip Huyen,现任 Voltron Data 公司 AI 与开源软件副总裁,Claypot AI 联合创始人(已被收购),毕业于斯坦福大学。曾任职于 NVIDIA(NeMo 核心开发者)、Snorkel AI 和 Netflix,专注于生产环境中的机器学习/AI 系统。

![图片[9]-好书《AI Engineering》 抢先读-AI Spot](https://www.aispot.com.cn/wp-content/uploads/2025/10/1760996547-d1a3cdedf1feb42965f40b4f6543538d-scaled.jpeg)

她在斯坦福大学教授机器学习系统设计课程(CS 329S),该课程成为其畅销书《Designing Machine Learning Systems》的基础,该书是 Amazon AI 领域畅销书第一名,已被翻译成 10 多种语言。

![图片[10]-好书《AI Engineering》 抢先读-AI Spot](https://www.aispot.com.cn/wp-content/uploads/2025/10/1760996549-4f314a8e0b836c4c7d25c12610261ec2.jpeg)

4.3 购买方式

![图片[11]-好书《AI Engineering》 抢先读-AI Spot](https://www.aispot.com.cn/wp-content/uploads/2025/10/1760996549-117af8c10e5c20d20f51462a3e070615.jpeg)

4.4 学习建议

当所有人都在用 AI 写代码、做应用、写论文,真正拉开差距的,不是你调了多少次 prompt,而是——你是否具备工程思维,能让 AI 真正落地。这,正是《AI Engineering》要教给我们的!

结语

在 AI 技术快速发展的今天,掌握 AI 工程能力已经成为技术人员的核心竞争力。《AI Engineering: Building Applications with Foundation Models》不仅是一本技术指南,更是一本帮助你建立 AI 工程思维的实战宝典。

无论你是刚入门的 AI 开发者,还是经验丰富的工程师,这本书都将为你提供宝贵的见解和实用的方法。让我们一起在 AI 工程的道路上,从”能用”走向”好用”,从”会调用”走向”会构建”。

<

暂无评论内容